Ich hätte da mal eine Bitte: Hab da eine Idee für eine neue Erzählung und hätte gerne eure Meinung zu folgender Leseprobe. Gerne ehrlich sein, gerne Kritik, gerne Anmerkungen.

Leben

Eigentlich war auf dem Land zu leben nicht wesentlich anders, als in der Stadt. Außer der Gegend. Und den Menschen. Und der Umgebung. Aber davon abgesehen war das Land nicht anders als die Stadt.

Nein, es war eine völlig andere Welt. Wie ein Paralleluniversum mit einer eigenen Physik, einer eigenen Logik und einer eigenen Sprache. Dabei wirkte für einen zufällig in einem Dorf, in meinem Dorf Landenden das ganze eher normal, so wie dieses Stadtding. Schließlich war mein Dorf ja eigentlich eine Stadt, eine Stadt im schwäbischen, was die ganze Sache nicht wirklich einfacher machte. Jedenfalls war es eine Stadt auf den Urkunden in dem Dorf/Stadteigenen Archiv. Aber das war nur die Fassade. Alles andere war, roch und fühlte sich an wie Dorf. Eng, konservativ, manchmal etwas muffig und sich selbst genug. Mein Dorf bestand als autonome Enklave, die so weit weg von der Realität da draußen war, wie es maximal möglich war. Ja, es gab einen Supermarkt, immerhin drei Frisöre, zwei Kaffees, drei Restaurants, sogar einen Baumarkt, einen Spielwarenladen und Fotografen. Wer wollte, konnte sich ohne je die Stadtgrenzen zu verlassen mit allem versorgen, was er so brauchte. Und auf dem Land braucht man nicht viel. Oder besser, hat nicht viel zu brauchen. „Dieses neumodische Zeug braucht doch kein Mensch.“ war einer der am häufigsten gehörten Sätze zu meiner Zeit.

Denn man konnte ja sehen, was da draußen in dieser anderen Welt passierte. Durch diesen Flimmerkasten, der landläufig Fernseher hieß. Da war dann dieser Herr (damals war es die allermeiste Zeit ein Herr) in den Nachrichten, der einem mitteilte, was man da draußen alles nicht verpasste. Das Leben auf dem Dorf war zeitlich vor allem durch die Jahreszeiten eingeteilt. Auch deshalb, weil neben all den Ladengeschäften und Restaurants vor allem die Landwirte das Stadtbild und vor allem die Straßen beherrschten.

Als Autofahrer war man noch niedriger eingestuft als Radfahrer oder Fußgänger. Denn man benutzte die Straßen und Wege, die nach dem Eigenbild der Landwirte ihnen vorbehalten waren. Ein unbedachter Autofahrer, der der irrsinnigen Idee verfallen war, am helllichten Tag durch den Ort zu fahren musste stets mit einem Schritttempo fahrenden Traktor vor sich rechnen, der ihm dann für die nächsten 5km den Weg weisen und ihn gleichzeitig wahlweise zu Wutausbrüchen oder zum Wahnsinn treiben würde.

Das Leben auf dem Dorf fand vor allem in den Fenstern statt. Ich glaube fest, dass eine bestimmte Form von Kissen speziell für Fenstersimse dörflicher Behausungen entworfen wurde. Und Neuigkeiten von wirklicher Relevanz, also welche innerhalb der Dorfgrenzen wurden stets mündlich überliefert, von Fenstersimskissen zu Fenstersimskissen. Und ich wage zu behaupten, Studien der Physiognomie des typischen Dorfbewohners würden eine Deformation beider Unterarme feststellen, die sie für das Lehnen auf Fenstersimsen unter Zuhilfenahme von simsgerechten Kissen optimiert. Der bekannte Flurfunk aus Büros hat seinen Ursprung im Fenstersimskissenfunk, so haben es Historiker und Soziologen nach jahrelanger und teils gefährlicher Feldforschung in entlegenen Dörfern entdeckt.

Überhaupt, das Dorf war und ist auch heute noch eine Enklave, ein verschworener Bund, der Fremde als Kurzzeitgäste zwar toleriert, Zugezogene aber erst nach Generationen der evolutionären Vermischung als echten Teil der Dorfgemeinschaft akzeptiert. Als Dorfbewohner kannte man die Stadt nur als fernen und von völlig verrückten Menschen bewohnten Moloch, den man nur in allergrößter Not besuchte und dann den Aufenthalt auf unbedrohliches Minimum einschränkte denn: „Die sin do eh elle ganz komisch.“

Aus unserem Dorf führten genau vier Straßen, je eine pro Himmelsrichtung. Das Dorf lag im Zusammenfluss zweier Flüsse und wurde von einer Burg bewacht. Die Burg war gleichzeitig so etwas wie Wahrzeichen und Leuchtturm. Weithin sichtbar und von gelegentlichen Rast machenden Touristen bewundert, fotografiert und besichtigt. Überhaupt hatte mein Dorf viele sehr alte Gebäude. Fachwerk war der dominante Baustil und in der Fußgängerzone, die zwar nur wenige hundert Meter lang, aber dafür umso mit Geschäften angefüllter war, reihte sich Fachwerk an Fachwerk, was die Läden zum Teil in merkwürdigsten Räumlichkeiten Unterschlupf finden ließ. Die Fußgängerzone und zwei außerhalb der Stadtmauern liegende Wohngebiete waren das äußere Zeichen, dass sich mein Dorf wie gesagt offiziell Stadt nennen durfte. In einem der beiden Wohngebiete befanden sich zudem Schwimmbad, Turnhalle sowie Hauptschule, Realschule und Gymnasium.

Mein Dorf, das sich Stadt nannte, hatte auch in der kulturell intellektuellen Bildung seiner Jugend die Zügel in der Hand, wenn auch die Schule lange Zeit die einzige Quelle für kulturell hochwertige Vergnügungen der Bewohner war. Für alle Dorfbewohner, die den engen Grenzen des dörflichen Alltags nicht vermittels Besitz eines Autos entfliehen konnten, nannte das Dorf, das wir Stadt nannten, einen Bahnhof sein eigen, an dem, man höre und staune, in regelmäßigen Abständen nicht nur eine Regionalbahn, sondern gar ein Eilzug hielt, um willentlich hierher reisende Touristen abzuladen und temporäre Dorfflüchtlinge aufzunehmen. Züge, Traktoren, Autos, Strom, fließend Wasser, Beleuchtung, Heizung. Grundlegende Technologien, die jeder im Dorf besaß. Alles andere war neumodisches Zeug, das sich teilweise jahrelanger Prüfung und Beobachtung unterziehen musste, bis es von den Stammesältesten in ihren Häusern genutzt und somit für die breite Masse der Dorfbevölkerung akzeptabel und verwendbar wurde.

Außerhalb des Dorfes, etwas abgelegen, gab es die zwei Hauptarbeitgeber neben der Landwirtschaft. Eine Papierfabrik und ein Metallbauunternehmen. Wer nicht dort arbeitete und kein Landwirt war, pendelte mit dem Zug oder dem PKW in jene Städte, die zwar befremdlich waren, aber immerhin für ein gesichertes Einkommen sorgten. Die Pendler zählten aber meist auch zur misstrauisch beobachteten Kaste derer mit mehr als nur Schulbildung und einer Lehre. Das waren die „Studierten“ die sich insbesondere in den Augen der damals das Dorf dominierenden Bauern für was besseres hielten und damit schon eher zu den Aussätzigen in der Dorfgemeinschaft gehörten.

Was im Dorf nicht durch den Fenstersimskissenfunk besprochen wurde, das fand in einer der Kneipen statt, wo diverse Stammtische sich gegenseitig und später ihren Familien die Welt nach ihrem Bilde erklärten. Wer Interesse daran hatte, ein besonderes Talent für die Erzählung fantastischer oder märchenhafter Geschichten zu erzählen der war dort gut aufgehoben, da der Platz der Wahrheit an den Stammtischen meist leer blieb und dafür sich meist eine Runde vortrefflicher Märchenerzähler dort einfand. Nachrichten wurden per Boten und mündlicher Überlieferung vermittelt, wobei hier das stille Post Prinzip zur vollen Anwendung kam und es eine Nachricht selten in vollem inhaltlichem Kontext vom Sender bis zum Empfänger überlebte. Nur all zu gerne wurde ausgeschmückt, weggelassen oder interpretiert.

Wohnen

Es gab in meinem Dorf genau zwei Wohnstile. So wie es sich gehört, in alten, historischen Gebäuden in der Innenstadt meines Stadt-Dorfes. Oder in den Außenbezirken, jenseits der Stadtmauer. Die Häuser dort waren meist moderner, sowohl in der äußeren Erscheinung als auch in den inneren Werten. Oder „neumodischer Kram“, wie die Ureinwohner der Innenbezirke die Gebäude meist nannten. Natürlich gab es strenge Verordnungen, was Form des Gebäudes, Farbe der Fassade und der Dächer und Höhe des Gebäudes betraf. Man zwang so nahezu jedes Gebäude in ein klassisches Korsett. Nur die Dorfhonoratioren, also der Geldadel konnte sich Baueskapaden leisten, die dann meist höchstpersönlich vom Bürgermeister „genehmigt“ wurden. Natürlich nie offiziell, wie generell nichts offiziell aus der Reihe tanzte. Schon hier Intrigen zu wittern galt als verpönt und konnte zur Verbannung aus dem Dorfverbund führen. Wer diesem Bann anheimfiel, der wurde fortan nicht mehr gegrüßt, der existierte quasi für die Alteingesessenen nicht mehr und konnte nur noch auf offene Türen der Zugezogenen hoffen, die ja selbst noch in der kulturell gesellschaftlichen Quarantäne lebten, bis sie die nötige Zahl an Generationen im Dorf erreichten.

Wohnen in meinem Dorf war ein stetiger Wettbewerb um möglichst optimalere Vorgärten, schönere Vorhänge, prachtvollere Fassaden und für den Innenstadtadel ein Kampf ums schönste Fachwerk. Denn was man an Vergleichen mit den großen Städten ignorierte, zelebrierte man umso mehr im engen Kreis der Dorfeinwohnerschaft. Auch gab es nur zwei monetäre Varianten der Niedergelassenheit. In den eigenen vier oder mehr Wänden oder in fremder Leute Wänden gegen Bezahlung eines monatlichen Betrags, den man damals wie heute Miete nennt. Das Konzept eines Obdachlosen war zu damaliger Zeit in meinem Dorf etwas völlig unbekanntes, von dem man gerüchteweise aus der großen Stadt gehört hatte. Häufig ging das Gerücht, Obdachlose existierten nur, weil man nicht in der Lage war, in der Stadt hinreichend Wohnraum bereitzustellen. Auch Teilzeitmiete Durchreisender in unserem Dorf war ein eher seltenes Ereignis, wovon schon der völlige Mangel eines echten eigenen Hotels zeugte. Zwar existierten Hotels quasi via Benennung durch entsprechende Außenreklame. Selbst diese waren aber mehr Restaurant mit optionalen Übernachtungsmöglichkeiten.

Die Verzierung der eigenen vier Wände und des darum gelegenen herrschaftlichen Areals, von manchen profan als Garten bezeichnet war manchen eine Lebensaufgabe, der sie sich jeder freien Minute ihres sonst eher eintönigen Daseins widmeten. Manch Garten machte den Eindruck, sein Besitzer habe weit mehr finanzielle Mittel in die Gestaltung jenes Stück Landes gesteckt als in das Erscheinungsbild des Hauses oder gar das eigene. Nur eines wollte den Betrachter noch mehr beeindrucken als die Gestaltung von Heim und Garten. Das in jeder Einfahrt oder Garage zu findende Kraftfahrzeug. Wobei hier meist Funktion über Form stand. Selbst der Akademiker oder Ingenieur schien davon auszugehen, in kurzen Abständen große Mengen irgendwelcher Materialien hin und her bewegen zu müssen. Der Combi war die häufigste Erscheinungsform eines Fahrzeugs in meinem Dorf, dicht gefolgt vom Kleinbus. Das Konzept des SUV war ein noch gänzlich unbekanntes, wurde ein Fahrzeug jener heutzutage geradezu mystisch überhöhten Fahrzeugkategorie, die zwar keiner braucht, aber scheinbar jeder will, wurde ein solches Fahrzeug gesichtet oder gar besessen, so mit den Worten „Des isch en Geländewaga. Den brauch I firs ufn Acker fahre.“ Womit jedem klar gemacht worden war, dass dieses Fahrzeug keineswegs zum Spaß erworben worden war, sondern mit Bedacht und dem Willen, damit und dadurch harte Arbeit zu verrichten. Das auch ein solches Gefährt die meiste Zeit seiner automobilen und unverrosteten Existenz in Einfahrt oder Garage fristete, war ein hinzunehmender Aspekt des Autobesitzes.

Zentrale Ereignisse des Dorfes fanden stets in einer von zwei klar festgelegten Lokalitäten statt. Da gab es zum einen die Stadthalle, eigentlich nichts weiter als eine Turnhalle mit angeflanschter Bühne für Aufführungen und, so denn mit wirklich größeren Zahlen von Besuchern zu rechnen war die Turnhalle. Richtig, das Äquivalent zur Stadthalle abzüglich der Bühne und damit mit mehr Raum für Publikum. Kultur geschah in der Regel an einem der beiden Orte, alles andere war als Festivität getarntes Besäufnis. Neben den indoor Veranstaltungen existierte noch eine weitere Kategorie von Feierlichkeiten. Die Outdoor Feste wie Stadtfest – Wir erinnern uns, in der Stadt, die eigentlich ein Dorf war – Kirmes, Martinimarkt. Alles Festivitäten, zu denen verschiedene Fahrgeschäfte errichtet und einiges an Buden aufgebaut wurde. Auf dem zentralen Platz des Ortes ergoss sich ein Meer von Bierbänken um die Besucher des Festes, die meist aus der näheren und weiteren Umgebung des Dorfes strömten und die temporäre Einwohnerzahl des Dorfs binnen weniger Stunden einer Verdopplung zuführten. Wobei eine zentrale und wichtige Aufgabe stets der Versorgung mit Bier galt und für diejenigen, die sich nach Meinung der Mehrheit für was Besseres hielten auch Wein.

Die Jahreszeiten fanden im Zusammenhang mit den Wohnverhältnissen insbesondere in ganzen Wagenladungen von Holz ihren Niederschlag. Wer etwas auf sich hielt, besaß nicht nur einen Kachelofen oder eine ähnlich gestaltete Feuerstelle auf Holzbasis. Er nannte meist auch ein mehr oder minder großes Stück Land sein eigen, bestückt mit Holz in senkrechter Ausrichtung, landläufig bekannt als Bäume und in der Ansammlung derselben als Wald, dessen gefällt werden zu bestimmten Zeiten im Jahr eines der zentralen dörflichen Rituale darstellte und denjenigen oder diejenige als autonomen Menschen kennzeichnete, des sich nicht von „denne Konzerne do“ abhängig machen wollte. Der Rest ließ sich mehr oder minder beschämt meist im Frühjahr den Heizöltank füllen, denn damals wankten die Preise für Heizöl nicht nicht wie ein Volltrunkener auf dem Oktoberfest.

Dächer waren zu meiner Zeit noch gänzlich Solar wie photovoltaikfrei und auch sonst war das Konzept des Energiesparens darauf beschränkt, mit dem für den Winter geschlagenen Holz dergestalt zu haushalten, dass am Ende des Winters noch Holz in den Lagerstätten verblieb. Wer sein Haus mit flüssiger Energie erwärmte, interessierte sich selten für die verbrauchten Liter sondern nur dafür, dass der Tank zum Ende des Winters nicht leergelaufen war. Und Gas als Heizmaterial war nahezu gänzlich unbekannt, wurde maximal von ein paar Spinnern genutzt. Der gemeine Dorfeinwohner verband mit Gas viel zu sehr die Gefahren von Explosionen oder anderen Schädigungen für Leib und Leben, als dass er sich an ein so gefährliches Heizmedium wagte. Im Winter merkte man dem Dorf, das Stadt genannt werden, wollte sehr schnell an, wo die Honoratioren wohnten, wo wichtige und wertvolle Mitglieder der Dorfgemeinschaft und wo der ganze Rest.

Man konnte es an der Reihenfolge der Räumung von Wegen und Straßen erkennen. Bürgermeister und Hauptstraße zuerst, dann diejenigen, die zum Geldadel des Dorfes gehörten oder wichtige Positionen wie Feuerwehrhauptmann, Arzt oder Bierlieferant ausfüllten. Danach dann diejenigen, die auf irgendeine Weise für die Dorfgemeinschaft nützlich sein konnten, insbesondere die Landwirte, deren Traktoren gerne und oft genutzte Abschleppfahrzeuge in Winter wie in Sommer darstellten. Der ganze Rest durfte hoffen, mit schneebefreit zu werden, griff aber meist selbst zu den in jedem Haus vorhandenen Mitteln wie Schneeschaufel oder, wenn es etwas technisierter sein sollte, zur Schneefräse. War dann der Winter überstanden, die Jahreszeit fast völliger Ruhe, abzüglich gewisser Schneefräsenmassaker folgte der Frühling, in dem, wie wir alle ja wissen, der Bauer die Rösslein vorspant. Was der Bauer tat, konnte der normale Dorfbewohner nicht lassen. Mit geradezu epischem Eifer wurden die letzten Spuren des Winters beseitigt und der Garten auf die Präsentationspflichten des Jahres vorbereitet. Häckselplätze waren gut besuchte Orte zu dieser Zeit, wenn das nunmehr überflüssige Abdeckmaterial für die wertvolle Pflanzenwelt des Gartenbiotope es überhaupt so weit schaffte. Oft wurde es schlicht irgendwo in den Wald gekippt (Isch doch eh au bloß Grienzeich) oder an Ort und Stelle unter Zuhilfenahme Flüssigbrennstoffs und bei Absonderung teilweise monumentaler Rauchwolken rituell verbrannt. Danach begannen dann mit geradezu erschreckender Gleichzeitigkeit die Pilgerfahrten zum nahegelegenen Gartencenter. Eine der wenigen Gelegenheiten, zu der sich selbst der Dorfbewohner aus seinem engen Biotop in die Gefahrenwelt der städtischen Einzugsgebiete wagt. Ganze Herrscharen von Dörflern mit Kombis, Kombis mit Anhänger, Kombis mit Anhänger und Dachgepäckträgern oder ganz profan, mit Trecker und Anhänger zogen gen Pflanzenmarkt, um das, was trotz dicker Deckreisigschichten den Winter nicht überlebt hatte flux zu ersetzen und neue Ideen für den noch schöneren Garten in die Tat umzusetzen.

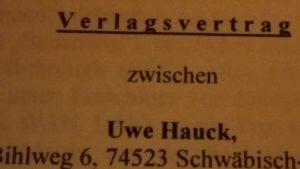

Spätestens seit dem ersten Verlagsvertrag mit Bastei Lübbe darf ich mich offiziell Autor nennen, zahle, wenn auch noch wehr wenig in die Künstler-Sozial Kasse und werde im Januar 2017 mit „

Spätestens seit dem ersten Verlagsvertrag mit Bastei Lübbe darf ich mich offiziell Autor nennen, zahle, wenn auch noch wehr wenig in die Künstler-Sozial Kasse und werde im Januar 2017 mit „ Ungerechtigkeiten, die sich im Lauf der Jahre gesammelt haben. Und sie alle wurden durch die Angststörung und die Depression, die ich ja nie wahr haben wollte, noch potenziert, als jage man sie durch einen voll aufgedrehten Verstärker. Fatale Ereignisse, Schlüselerlebnisse die zu meiner exotischen spezifischen Phobie gegen jede Form von Gesprächen mit Vorgesetzten führte und die mich heute in einer dunklen Phase wieder tief in die Depression jagen können. All das versammelt mit den Erkenntnissen aus einem halben Jahr Psychiatrie, aus viel Lektüre und vielen Gesprächen.

Ungerechtigkeiten, die sich im Lauf der Jahre gesammelt haben. Und sie alle wurden durch die Angststörung und die Depression, die ich ja nie wahr haben wollte, noch potenziert, als jage man sie durch einen voll aufgedrehten Verstärker. Fatale Ereignisse, Schlüselerlebnisse die zu meiner exotischen spezifischen Phobie gegen jede Form von Gesprächen mit Vorgesetzten führte und die mich heute in einer dunklen Phase wieder tief in die Depression jagen können. All das versammelt mit den Erkenntnissen aus einem halben Jahr Psychiatrie, aus viel Lektüre und vielen Gesprächen.